本文经授权转载自微信公众号:田间小站

考研 专八 大学英语六级 GRE

Massacre 是本周《经济学人》(2025年6月21日刊)标题为“Where will the Iran-Israel war end?”一文中出现的一个单词:

IN THE 20 months since Hamas massacred almost 1,200 people, Israel has fought in Gaza, Lebanon, Syria and Yemen.

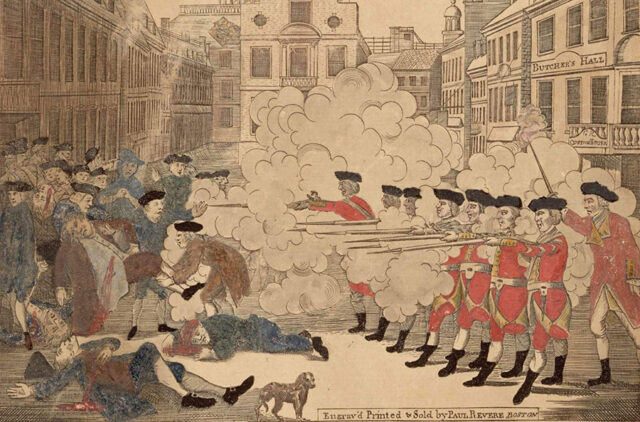

从词源上来看, massacre 一词源自法语 massacre (大规模屠杀,大残杀),最早于16世纪80年代进入英语,也是用来表示“大屠杀、大残杀”,侧重指对平民、非战斗人员、战俘、弱势族群等一群无助的、无防备的或者说没有什么自卫能力的人进行的无差别残暴屠杀(an indiscriminate and brutal slaughter)。比如:

- 南京大屠杀

the Nanjing Massacre or the Rape of Nanjing

从这个概念出发,在非正式用语中, massacre 还被用来喻指运动或比赛中的“惨败”。不过这种用法有时会因为让人感到对真实暴行受害者不敬而有所争议,需慎用。比如:

- 这场比赛英格兰队以0比6惨败。

The game was a 6–0 massacre for England.

用作动词时, massacre 除了表示“大屠杀、大残杀”外,也引申指在运动或比赛中“使惨败”。比如:

- 数百名无辜平民在上次袭击中惨遭屠杀。

Hundreds of innocent civilians were massacred in the last raid.

值得注意的是,使用 massacre 一词时通常带有极端的道德谴责意味,并能唤起读者或听众的强烈情绪反应,包括但不限于愤怒、悲伤、同情、恐惧等。然而,是否应将某个事件定性为 massacre 却往往存在着政治争议,立场不同的人常常持有截然不同的看法。

那么回到上面《经济学人》的句子,其句意也就是说:自哈马斯屠杀近1200人以来的20个月里,以色列已在加沙、黎巴嫩、叙利亚和也门多地展开军事行动。